Dimanche des Rameaux et de la Passion – par Claude WON FAH HIN

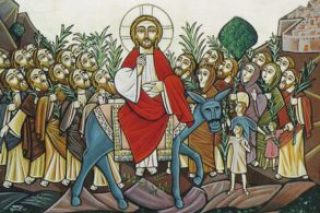

La fête des Rameaux, c’est l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jn 12,12-13 : « 12 … la foule nombreuse venue pour la fête apprit que Jésus venait à Jérusalem; 13 ils prirent les rameaux des palmiers et sortirent à sa rencontre et ils criaient : Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur et le roi d’Israël! 14 Jésus, trouvant un petit âne, s’assit dessus selon qu’il est écrit : 15 Sois sans crainte, fille de Sion : voici que ton roi vient, monté sur un petit d’ânesse ». Des détails montrent que Jésus est reçu comme un roi : d’abord les rameaux, c’est le « style des entrées triomphales de souverains ; puis l’exclamation « béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d’Israël! » ; et puis le fait que Jésus monte un ânon, se référant ainsi à ce que disait le prophète Zacharie (9,9) : « voici ton roi qui vient, il est monté sur le petit d’une ânesse » ; enfin le cri « Hosanna » employé par les prêtres de l’époque pour bénir les chefs de cortège montant au Temple, et qui signifie « donne le salut », « sauve ». C’est la fête des Rameaux où l’on accueille triomphalement un roi. Mais Jésus n’est pas un roi comme tous les rois qui généralement abusent de leur pouvoir. Il donne ces recommandations à ses Apôtres en Mc 10,42-45 : « … Vous savez que ceux qu’on regarde comme les chefs des nations dominent sur elles en maîtres et que les grands leur font sentir leur pouvoir. 43 Il ne doit pas en être ainsi parmi vous : au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous, sera votre serviteur, 44 et celui qui voudra être le premier parmi vous, sera l’esclave de tous. 45 Aussi bien, le Fils de l’homme lui-même n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude ».

La fête des Rameaux, c’est l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jn 12,12-13 : « 12 … la foule nombreuse venue pour la fête apprit que Jésus venait à Jérusalem; 13 ils prirent les rameaux des palmiers et sortirent à sa rencontre et ils criaient : Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur et le roi d’Israël! 14 Jésus, trouvant un petit âne, s’assit dessus selon qu’il est écrit : 15 Sois sans crainte, fille de Sion : voici que ton roi vient, monté sur un petit d’ânesse ». Des détails montrent que Jésus est reçu comme un roi : d’abord les rameaux, c’est le « style des entrées triomphales de souverains ; puis l’exclamation « béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d’Israël! » ; et puis le fait que Jésus monte un ânon, se référant ainsi à ce que disait le prophète Zacharie (9,9) : « voici ton roi qui vient, il est monté sur le petit d’une ânesse » ; enfin le cri « Hosanna » employé par les prêtres de l’époque pour bénir les chefs de cortège montant au Temple, et qui signifie « donne le salut », « sauve ». C’est la fête des Rameaux où l’on accueille triomphalement un roi. Mais Jésus n’est pas un roi comme tous les rois qui généralement abusent de leur pouvoir. Il donne ces recommandations à ses Apôtres en Mc 10,42-45 : « … Vous savez que ceux qu’on regarde comme les chefs des nations dominent sur elles en maîtres et que les grands leur font sentir leur pouvoir. 43 Il ne doit pas en être ainsi parmi vous : au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous, sera votre serviteur, 44 et celui qui voudra être le premier parmi vous, sera l’esclave de tous. 45 Aussi bien, le Fils de l’homme lui-même n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude ». Et dans la longue lecture de la Passion d’aujourd’hui, Jésus met en pratique ces recommandations : il donne sa vie pour le salut du monde. – Nous allons parler du Triduum Pascal, de cet espace de trois jours qui commence le jeudi et se termine dimanche. Pour ceux qui se creusent encore la tête en cherchant les trois jours alors qu’ils en comptent quatre, les jours se comptent de la manière suivante : le 1er jour va du jeudi soir après le crépuscule jusqu’à vendredi soir, le 2ème jour va du vendredi soir au samedi soir et le 3ème du samedi soir à dimanche soir. Voilà donc Jésus qui arrive à Jérusalem pour fêter la Pâque juive qui commémore la sortie d’Egypte. A l’époque, les Israélites devaient sacrifier un animal pour ensuite mettre du sang sur le linteau de leur maison. Et au milieu de la nuit, un Exterminateur passait et frappait tous les premiers-nés mâles des maisons qui n’avaient pas de sang sur le linteau et les deux montants de leur porte, tandis que Dieu protégeait les maisons marquées de sang. Ex 12,13 : « Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous vous tenez. En voyant ce signe, je passerai outre et vous échapperez au fléau destructeur lorsque je frapperai le pays d’Égypte ». La Pâque signifie « passer » ou encore « passer outre », et au moment de notre mort, nous allons passer de la vie terrestre à la vie divine, et Dieu, parce qu’Il est Amour, dans sa grande miséricorde envers les pécheurs, Il pourra « passer outre nos péchés quand l’heure sera venue » pour nous accueillir dans son Royaume, à l’exemple du « bon larron ». « La miséricorde divine est l’acte de Dieu qui se penche sur la misère du pécheur pour le recréer dans le Christ et le conduire au salut ». Ce ne sont pas par nos œuvres que nous pouvons accéder au Royaume de Dieu, mais bien par sa grâce miséricordieuse. Pour faire un parallèle avec la Pâque juive de l’Exode 12, à la messe, au moment de la communion, nous recevons l’hostie, comme nous pourrions avoir également le sang du Christ. Nous sommes en quelque sorte marqués du sang l’Agneau de Dieu, et Dieu passe outre nos péchés. Chaque messe, c’est Pâque. Le Catéchisme de l’Eglise Catholique nous dit que (CEC 1393) « la communion nous sépare du péché.

Et dans la longue lecture de la Passion d’aujourd’hui, Jésus met en pratique ces recommandations : il donne sa vie pour le salut du monde. – Nous allons parler du Triduum Pascal, de cet espace de trois jours qui commence le jeudi et se termine dimanche. Pour ceux qui se creusent encore la tête en cherchant les trois jours alors qu’ils en comptent quatre, les jours se comptent de la manière suivante : le 1er jour va du jeudi soir après le crépuscule jusqu’à vendredi soir, le 2ème jour va du vendredi soir au samedi soir et le 3ème du samedi soir à dimanche soir. Voilà donc Jésus qui arrive à Jérusalem pour fêter la Pâque juive qui commémore la sortie d’Egypte. A l’époque, les Israélites devaient sacrifier un animal pour ensuite mettre du sang sur le linteau de leur maison. Et au milieu de la nuit, un Exterminateur passait et frappait tous les premiers-nés mâles des maisons qui n’avaient pas de sang sur le linteau et les deux montants de leur porte, tandis que Dieu protégeait les maisons marquées de sang. Ex 12,13 : « Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous vous tenez. En voyant ce signe, je passerai outre et vous échapperez au fléau destructeur lorsque je frapperai le pays d’Égypte ». La Pâque signifie « passer » ou encore « passer outre », et au moment de notre mort, nous allons passer de la vie terrestre à la vie divine, et Dieu, parce qu’Il est Amour, dans sa grande miséricorde envers les pécheurs, Il pourra « passer outre nos péchés quand l’heure sera venue » pour nous accueillir dans son Royaume, à l’exemple du « bon larron ». « La miséricorde divine est l’acte de Dieu qui se penche sur la misère du pécheur pour le recréer dans le Christ et le conduire au salut ». Ce ne sont pas par nos œuvres que nous pouvons accéder au Royaume de Dieu, mais bien par sa grâce miséricordieuse. Pour faire un parallèle avec la Pâque juive de l’Exode 12, à la messe, au moment de la communion, nous recevons l’hostie, comme nous pourrions avoir également le sang du Christ. Nous sommes en quelque sorte marqués du sang l’Agneau de Dieu, et Dieu passe outre nos péchés. Chaque messe, c’est Pâque. Le Catéchisme de l’Eglise Catholique nous dit que (CEC 1393) « la communion nous sépare du péché. Le Corps du Christ que nous recevons dans la communion est » livré pour nous « , et le Sang que nous buvons, est » versé pour la multitude en rémission des péchés. C’est pourquoi l’Eucharistie ne peut pas nous unir au Christ sans nous purifier en même temps des péchés commis et nous préserver des péchés futurs ». Autrement dit, l’Eucharistie nous purifie du péché, en tout cas, au moins des péchés véniels (CEC 1394). Mais le mystère de Dieu est plus grand que ce que nous connaissons de Lui. Il peut de Lui-même pardonner les péchés qu’il veut, même les péchés mortels. Ainsi en est-il de Judas ou du bon larron qui n’ont pas commis que des péchés véniels. Juste avant la Cène, Jésus connaissait les intentions de Juda quant à sa trahison, et pourtant, il ne l’a pas exclu du groupe des Apôtres. N’importe qui l’aurait fait, mais pas Jésus. Bien au contraire, Judas a reçu le corps et le sang du Christ, exactement comme les autres apôtres, lui rendant ainsi sa dignité d’apôtre. Voici ce que nous dit les évangiles. Mt 26,20 : « Le soir venu, Jésus était à table avec les Douze ». Et Jésus dit : l’un de vous va me livrer, un qui mange avec moi (Mc 14,18). Au moment de la Cène, institution de l’Eucharistie, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Et là, tous les apôtres reçoivent ce corps du Christ, y compris Judas, qui pèche déjà spirituellement puisqu’il va le trahir. Jésus prit ensuite une coupe, le rendit grâce, la leur donna et ils en burent tous », y compris Judas. Jésus ne rejette pas Judas. Bien plus, en disant « faites cela en mémoire de moi » (Lc 22,19), Jésus consacre ses Apôtres comme prêtres, car il n’y a que les prêtres qui peuvent présider l’Eucharistie en mémoire de la Pâque du Christ. Ainsi, Judas n’a pas été banni pas Jésus. De même pour nous tous, Jésus, loin de nous rejeter à cause de nos péchés, souvent pire que ceux commis par Judas, se sacrifie pour l’humanité entière. Cela montre tout l’amour du Christ pour nous, les pécheurs, tout comme il l’a fait pour Judas. En donnant son corps et son sang à Judas, il le recrée d’une certaine manière dans une vie nouvelle, tout comme nous-mêmes, nous sommes rachetés par le sang du Christ, nous revivons d’une manière nouvelle en Jésus Christ. Pardonner, ce n’est pas seulement dire « je te pardonne », encore faut-il réhabiliter celui qu’on pardonne. Une fois pardonnés et réhabilités, reste à savoir, comme pour Judas, si nous voulons continuer ou non à suivre Jésus. – L’expression « faites cela en mémoire de moi » se traduit dans les faits par la messe. Chaque eucharistie est un mémorial. Et un mémorial, ce n’est pas un simple souvenir du Christ mort et ressuscité. Au moment de la consécration, le sacrifice du Christ qui a eu lieu il y a deux mille ans s’actualise en pleine messe, mais c’est un sacrifice sacramentel et non sanglant. Jean-Paul II insiste sur la dimension actuelle et sacrificielle de l’Eucharistie. Il précise que c’est à la messe que nous recueillons les fruits du sacrifice unique du Christ. Rappelons que le sacrifice du Christ fait il y a deux mille et le sacrifice sacramentel qu’on a à chaque messe, c’est le même et unique sacrifice. Précisons aussi que lorsque Jésus dit « prenez, mangez, ceci est mon corps », ce n’est pas la chair du Christ que nous mangeons, mais c’est la personne même du Christ que nous recevons pour faire Un avec Lui.

Le Corps du Christ que nous recevons dans la communion est » livré pour nous « , et le Sang que nous buvons, est » versé pour la multitude en rémission des péchés. C’est pourquoi l’Eucharistie ne peut pas nous unir au Christ sans nous purifier en même temps des péchés commis et nous préserver des péchés futurs ». Autrement dit, l’Eucharistie nous purifie du péché, en tout cas, au moins des péchés véniels (CEC 1394). Mais le mystère de Dieu est plus grand que ce que nous connaissons de Lui. Il peut de Lui-même pardonner les péchés qu’il veut, même les péchés mortels. Ainsi en est-il de Judas ou du bon larron qui n’ont pas commis que des péchés véniels. Juste avant la Cène, Jésus connaissait les intentions de Juda quant à sa trahison, et pourtant, il ne l’a pas exclu du groupe des Apôtres. N’importe qui l’aurait fait, mais pas Jésus. Bien au contraire, Judas a reçu le corps et le sang du Christ, exactement comme les autres apôtres, lui rendant ainsi sa dignité d’apôtre. Voici ce que nous dit les évangiles. Mt 26,20 : « Le soir venu, Jésus était à table avec les Douze ». Et Jésus dit : l’un de vous va me livrer, un qui mange avec moi (Mc 14,18). Au moment de la Cène, institution de l’Eucharistie, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Et là, tous les apôtres reçoivent ce corps du Christ, y compris Judas, qui pèche déjà spirituellement puisqu’il va le trahir. Jésus prit ensuite une coupe, le rendit grâce, la leur donna et ils en burent tous », y compris Judas. Jésus ne rejette pas Judas. Bien plus, en disant « faites cela en mémoire de moi » (Lc 22,19), Jésus consacre ses Apôtres comme prêtres, car il n’y a que les prêtres qui peuvent présider l’Eucharistie en mémoire de la Pâque du Christ. Ainsi, Judas n’a pas été banni pas Jésus. De même pour nous tous, Jésus, loin de nous rejeter à cause de nos péchés, souvent pire que ceux commis par Judas, se sacrifie pour l’humanité entière. Cela montre tout l’amour du Christ pour nous, les pécheurs, tout comme il l’a fait pour Judas. En donnant son corps et son sang à Judas, il le recrée d’une certaine manière dans une vie nouvelle, tout comme nous-mêmes, nous sommes rachetés par le sang du Christ, nous revivons d’une manière nouvelle en Jésus Christ. Pardonner, ce n’est pas seulement dire « je te pardonne », encore faut-il réhabiliter celui qu’on pardonne. Une fois pardonnés et réhabilités, reste à savoir, comme pour Judas, si nous voulons continuer ou non à suivre Jésus. – L’expression « faites cela en mémoire de moi » se traduit dans les faits par la messe. Chaque eucharistie est un mémorial. Et un mémorial, ce n’est pas un simple souvenir du Christ mort et ressuscité. Au moment de la consécration, le sacrifice du Christ qui a eu lieu il y a deux mille ans s’actualise en pleine messe, mais c’est un sacrifice sacramentel et non sanglant. Jean-Paul II insiste sur la dimension actuelle et sacrificielle de l’Eucharistie. Il précise que c’est à la messe que nous recueillons les fruits du sacrifice unique du Christ. Rappelons que le sacrifice du Christ fait il y a deux mille et le sacrifice sacramentel qu’on a à chaque messe, c’est le même et unique sacrifice. Précisons aussi que lorsque Jésus dit « prenez, mangez, ceci est mon corps », ce n’est pas la chair du Christ que nous mangeons, mais c’est la personne même du Christ que nous recevons pour faire Un avec Lui.